概要

この文書では、一夜飾りの意味と由来、避けるべき理由、適切な準備方法について詳しく説明しています。一夜飾りは縁起が悪いとされる背景や地域ごとの違いにも触れ、正しいお正月飾りのタイミングや方法を解説しています。また、葬儀との関連性や、年神様を迎えるための環境作りにも言及し、伝統を尊重しつつ現代のライフスタイルに適応する方法を提案しています。

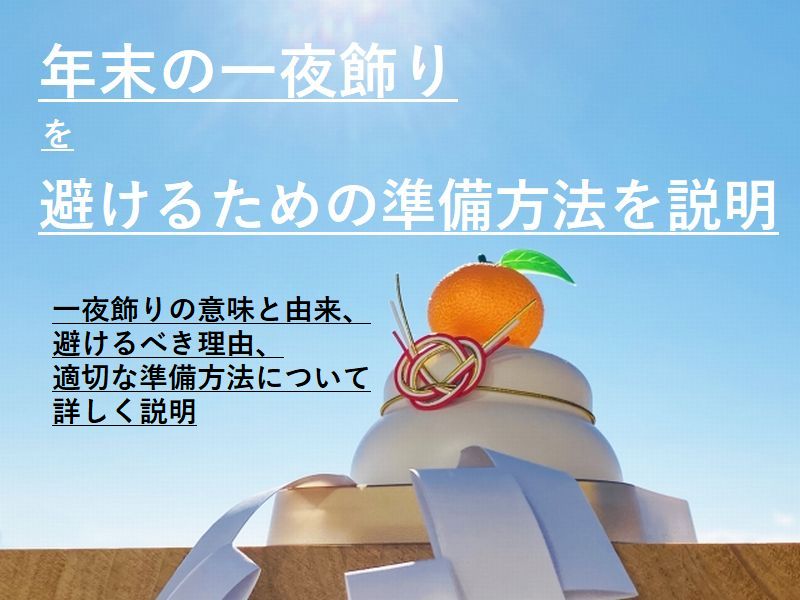

一夜飾りとは何か?その意味と由来

一夜飾りの定義と歴史

一夜飾りとは、年末にお正月の飾りを12月31日に飾ることを指します。古くから日本では、年神様を迎えるために正月飾りを事前に準備する風習があり、一夜飾りは避けられてきました。その理由には、神様を迎える準備が不十分であるとされることや、葬儀の「一夜限りの祭壇」との関連が挙げられます。また、正月飾りは「清浄な状態で神様を迎える」ことが重要視されており、一夜飾りは準備不足による不敬とみなされがちです。

お正月の飾りと一夜飾りの関係

お正月の飾りは、年神様をお迎えするための重要なものです。門松やしめ縄、鏡餅などは、神聖な意味を持ち、早めに準備することが推奨されます。これらの飾りは、年神様が迷わずに降臨するための目印や神聖な空間を作る役割を果たします。一夜飾りは、神様への礼を欠く行為とみなされることがあり、縁起の悪いものとされています。

さらに、伝統的には、12月29日も避けるべき日とされています。「二重苦」という語呂合わせから、29日に飾るのは不吉とされるため、28日までに飾り付けるのが理想的です。

なぜ一夜飾りは避けるべきか?

一夜飾りは「年神様を迎えるための準備不足」とされ、不吉なものと考えられています。また、葬儀の飾りと類似するため、縁起が悪いとされています。加えて、一夜飾りをすると、年神様が十分な時間をかけて家を清めることができず、福をもたらす力が弱まると信じられています。そのため、正月の飾りは余裕を持って準備し、適切なタイミングで飾ることが大切です。

一夜飾りがいけない理由

縁起の悪さとその背景

一夜飾りが縁起が悪いとされる理由には、以下のようなものがあります。

– 準備不足で神様を迎えるのが失礼にあたる

– 葬儀の「一夜限りの飾り」と結びつく

– 縁起を重んじる日本の文化に反する

– 神様が十分な時間をかけて家を清めることができなくなる

– 急いで飾ることで、正しく神様を迎える準備ができない

このため、古くから日本では早めの準備が推奨され、一夜飾りは避けられてきました。神様に対する敬意が不足しているとみなされるため、特に伝統を重んじる家庭では慎重に準備が行われます。

カレンダーと行事の関連性

日本では12月28日までに正月飾りを整えるのが理想とされています。29日は「二重苦」として避けられ、31日は「一夜飾り」となり、不吉とされています。12月25日以降に準備を始め、28日までに飾りを完成させるのが望ましいとされるのは、この縁起を重んじる考え方が根付いているためです。

また、地域によっては「28日が末広がりで縁起が良い」とされることもあり、特にこの日に飾るのが良いとされています。

地域による考え方の違い

地域によっては、30日でも問題ないとされる場合もありますが、基本的には28日までの準備が推奨されます。また、一部の地域では「31日に飾るのは不吉だが、30日は問題ない」とする考え方もあり、30日に飾る家庭も少なくありません。さらに、東北地方などでは、大晦日に簡単な飾り付けを行う習慣があるところもあります。

このように、一夜飾りに対する考え方は地域や家庭ごとに異なりますが、一般的には「28日までに飾るのが最善」とされることが多いです。

一夜飾りを避ける準備方法

事前準備の重要性

お正月飾りの準備は早めに行うことで、一夜飾りを避けることができます。12月25日以降に準備を始め、28日までには飾りつけを完了させるのが理想です。計画的に行うことで、より丁寧に飾ることができ、心穏やかに新年を迎えることができます。また、年末は忙しくなるため、早めの準備がストレスを軽減する効果もあります。

具体的な準備ステップ

1. 12月20日~24日: まずは必要な飾りをリストアップし、購入計画を立てる。この期間に大掃除も並行して行い、清潔な環境を整える。

2. 12月25日~27日: 飾りの購入や掃除を済ませる。新しいしめ縄や門松を準備し、飾る場所を決めておく。

3. 12月28日: 正月飾りを設置。この日は縁起が良い日とされているため、なるべくこの日までに飾りを完成させるのが理想。

4. 12月29日を避ける: 「二重苦」となるため、この日に飾るのは避ける。もしこの日しか時間が取れない場合は、30日に回す。

5. 12月30日: もし間に合わなかった場合、30日に飾る。30日は「一夜飾り」ではないため、まだ間に合う。

6. 12月31日: できるだけこの日は飾りつけをしない。もし遅れてしまった場合は、神様への感謝の気持ちを込めて、丁寧に飾るよう心掛ける。

正月飾りのおすすめ品

– 門松: 家の入口に飾る。松は長寿の象徴とされ、家を守る意味がある。

– しめ縄: 家の神棚や玄関に飾る。神聖な場所を示し、邪気を払う効果がある。

– 鏡餅: 家の中心に置く。年神様の宿る場所とされ、新年の幸福を願う。

– 破魔矢: 邪気を払い、家族の安全を祈願するために飾る。

– 干支の飾り: 新年の干支にちなんだ置物を飾ることで、その年の運気を高める。

飾りをする際は、心を込めて行うことが大切です。家族と一緒に準備を進めることで、新年を迎える気持ちがより深まるでしょう。

葬儀と一夜飾りの関連性

家族葬における意義

一夜飾りは葬儀の飾りと結びつくため、家族葬などの際には特に避けるべきとされています。特に日本の伝統的な風習においては、葬儀の飾りと正月の飾りが混同されることを避けるべきとされており、一夜飾りをすることで縁起が悪いと考えられます。

家族葬の場合、親族やごく親しい人だけで行われるため、飾りの扱いについても慎重に考える必要があります。特に、葬儀の後にすぐに正月を迎える場合には、家の飾り付けをどうするかという点で意識すべきポイントが多くなります。

お葬式の際の飾りについて

葬儀の際は、飾りが一夜限りで設置されることが多いため、同じ「一夜飾り」と見なされることがあります。そのため、一般的に正月飾りは、葬儀が終わった後しばらくの期間は控えるのがよいとされています。

葬儀の飾りとしては、供花や祭壇の飾り付けが行われますが、これらは短期間の間に設置・撤去されるため、一夜飾りの考え方に近いと捉えられることがあります。また、仏教では四十九日が終わるまでの間を「忌中」とするため、その期間中に正月飾りを設置することを避ける家庭も少なくありません。

葬儀後の飾りの扱い

葬儀が年末に行われた場合、正月飾りの設置は慎重に行う必要があります。喪に服す期間は神道や仏教によって異なりますが、一般的には四十九日が過ぎるまでは華やかな飾りを控える風習があります。

ただし、地域や宗派によっては、喪が明けていなくても最低限の正月飾りを設置する場合もあります。その際には、しめ縄や門松などの簡素な飾りに留めることが多いです。また、神道の考え方では、50日祭を迎えた後に正月飾りを設置することが許容されることもあります。

葬儀後に正月飾りをする場合には、地域の習慣や家族の意向を考慮しつつ、慎重に対応することが重要です。

しめ縄とお正月の飾り

しめ縄の役割と意味

しめ縄は、神聖な空間を区切るために用いられる飾りであり、年神様を迎えるために重要な役割を果たします。しめ縄は、神域と俗世を隔てる結界としての意味を持ち、家の玄関や神棚に飾られることで、清らかな空間を作り出します。しめ縄に使われる藁や紙垂(しで)は、邪気を払い、神様が安心して降臨できるようにするためのものです。また、しめ縄の結び方や装飾には地域ごとの特徴があり、関西や東北では独自の形を持つしめ縄が伝承されています。

門松と鏡餅の飾り方

門松は家の入口に飾り、年神様の依り代としての役割を果たします。松は常緑樹であることから長寿と繁栄の象徴とされ、竹はまっすぐに成長することから、清らかさと生命力を象徴しています。門松を飾る際には、左右対称に配置するのが一般的であり、大きさや配置の仕方にも細かい作法が存在します。

鏡餅は家の中心に置き、年神様に供える大切な飾りです。鏡餅は二段重ねが一般的で、上段は「陽」、下段は「陰」を表すとされ、バランスを取る意味があります。また、橙(だいだい)を乗せることで、家系が代々繁栄することを願うとされます。鏡餅は神棚や床の間、あるいはリビングなど、家族が集う場所に飾るのが望ましいとされています。

飾りの作法とやり方

飾りつけの際は、清潔な環境で行い、正しい位置に配置することが大切です。しめ縄を飾る前には、玄関や神棚の掃除を行い、穢れを払うことが推奨されます。門松は外に飾るため、左右対称に配置し、向きや高さにも注意が必要です。また、鏡餅を飾る際には、神聖な場所に置き、家族の目線より高い位置に配置するのが望ましいとされています。

さらに、しめ縄や鏡餅を飾る際には、地域ごとの伝統や家庭の習慣に従うことも重要です。例えば、関西地方ではしめ縄を飾る位置や形状が関東とは異なり、それぞれの地域に伝わる作法に沿って飾ることで、より意味が深まります。

大晦日と31日になってしまった場合の対策

大掃除のタイミング

12月28日までに大掃除を終わらせることで、余裕を持って飾り付けができます。大掃除は家全体の清めの意味があり、特に玄関や神棚、リビングなどを重点的に掃除するとよいでしょう。床の拭き掃除や窓ふきなど、普段手の届かない場所も含めて清潔にすることで、気持ちよく新年を迎える準備が整います。

また、掃除と並行して不要なものを処分することも重要です。特に使っていない物や古くなった飾りは整理し、新しい年を迎えるための準備を進めることが大切です。

29日までにできる準備

– 大掃除(重点的に神棚や玄関を清掃)

– 正月飾りの購入(門松、しめ縄、鏡餅など)

– おせち料理の仕込み(できるものから準備を進める)

– 年末年始の買い出し(食品や日用品の補充)

– お年玉の準備(新札の手配)

– 年賀状の投函(まだの場合は急ぐ)

31日への行動計画

もし31日になってしまった場合、最低限の飾り付けを行うか、翌年以降の準備を考えるのがよいでしょう。可能であれば、飾り付けの際に神棚に感謝の気持ちを込めて手を合わせるとよいとされています。また、無理をせずにできる範囲で整理整頓し、新しい年に向けて気持ちを切り替えることも大切です。

もし大掃除が終わっていなければ、最低限の部分だけでも片付けておくとよいでしょう。例えば、玄関やリビングなど家族が集まる場所を中心に整えることで、新年を快適に迎えることができます。また、31日は特に忙しいため、スケジュールを立てて優先度の高い作業から進めると効率的です。

新年を迎えるための心構え

年神を迎えるための準備

年神様に失礼のないよう、事前準備をしっかり行うことが大切です。具体的には、家の清掃を行い、神棚や玄関を整えて神様を迎えやすい環境を作ることが重要です。また、門松やしめ縄、鏡餅などの飾りを適切に準備することで、年神様に敬意を表し、良い運気を呼び込むとされています。

お正月飾りは、神様の宿る場所としての役割を果たすため、適切な時期に設置することが推奨されます。12月28日までに準備を整えることが理想とされており、29日は「二重苦」、31日は「一夜飾り」として避けるべき日とされています。計画的に準備を進め、年神様を丁寧にお迎えすることが重要です。

お正月にふさわしい環境作り

清潔な家で新年を迎えることが、運気向上にもつながります。家の隅々まで掃除を行い、特に玄関や神棚、リビングなどの人が集まる場所を整えることが大切です。床の拭き掃除や窓拭きなど、普段手が届かない場所もきれいにすることで、清々しい気持ちで新年を迎えることができます。

さらに、お正月には整理整頓を行い、新しい気持ちで過ごせる環境を作ることが重要です。古いものを整理し、不要なものを処分することで、気の流れが良くなり、新しい年のエネルギーを迎えやすくなります。また、お正月用の特別な飾りや花を取り入れることで、より華やかで清らかな雰囲気を作ることができます。

正月の精神的な意味合い

お正月は、新たな一年の始まりとして、心を整え、神様を迎える意識を持つことが大切です。日本では、年神様が家庭に訪れるとされており、その年の幸福や豊作をもたらす存在と考えられています。そのため、心を落ち着けて新しい年を迎え、感謝の気持ちを持つことが重要です。

また、お正月は家族や親しい人々と過ごし、絆を深める機会でもあります。おせち料理を囲んだり、初詣に出かけたりすることで、新しい年の健康や幸運を願うことができます。精神的にも新しいスタートを切る時期として、ポジティブな気持ちで過ごすことが大切です。

正月の期間中は、穏やかに過ごし、無理をせずに心を休める時間を持つことも良いとされています。年の初めに心を整えることで、一年を通して安定した気持ちで過ごすことができるでしょう。

一夜飾りに関する地域の伝統

地域ごとの飾りの違い

地域によって、飾りの種類や飾る期間が異なることがあります。たとえば、東北地方ではしめ縄に特徴的な装飾を施すことが多く、西日本では門松の高さや形状に地域ごとの違いが見られます。関東地方ではシンプルなしめ縄が主流ですが、九州ではより豪華な装飾を施したしめ縄が見られることが特徴です。また、北海道などの寒冷地では、雪の影響を考慮して屋外の飾りを工夫することが一般的です。

さらに、飾りを片付けるタイミングも地域ごとに違いがあります。関東では1月7日の「松の内」に正月飾りをしまうのが一般的ですが、関西では1月15日の「小正月」まで飾りを残す習慣があります。こうした違いは、それぞれの地域の歴史や文化、風土によって形作られてきました。

伝統行事との関連性

各地の伝統行事と正月飾りには深い関係があります。たとえば、京都では「大福梅」を飾る習慣があり、新年の無病息災を願います。長野県では「三九郎」と呼ばれる火祭りが行われ、正月飾りを燃やすことで神様を送る意味合いを持ちます。沖縄では「ソーグヮチ」という旧暦の正月が重視され、旧正月に合わせた独自の飾り付けが行われます。

また、地域ごとの神社や寺院で行われる行事にも正月飾りが密接に関わっています。たとえば、奈良の春日大社では、特別な神事に用いるしめ縄の作法があり、伊勢神宮では「神宮大麻」とともに特別なしめ縄が授与されることがあります。

現代における伝承の重要性

昔ながらの風習を尊重しつつ、現代のライフスタイルに合った形で受け継ぐことが重要です。近年では、マンションやアパートの住環境に合わせてコンパクトなしめ縄や簡易型の門松が販売されるなど、都市部でも伝統を取り入れやすくする工夫が進んでいます。

また、インターネットやSNSを通じて、地域ごとの伝統的な飾り方を学び、全国的に共有する動きも見られます。現代のライフスタイルに適応しつつ、正月飾りの文化を後世に伝えていくことが、これからの課題と言えるでしょう。

一夜飾りに関する質問と回答

よくある誤解とその解説

一夜飾りは単なる迷信と捉えられることがありますが、実際には長い歴史と文化的背景を持っています。その背景には、年神様への敬意や、縁起を重視する日本の伝統が関わっています。一夜飾りが避けられる理由を知ることで、より深く日本の正月文化を理解することができます。

まず、一夜飾りが葬儀の「一夜飾り」と結びつくことが多いため、不吉とされることがあります。また、正月飾りは本来、年神様を迎えるための準備をしっかり行うべきであり、31日になって急いで準備することは神様への礼を欠く行為と考えられています。

一夜飾りに関するQ&A

Q: 一夜飾りをしてしまった場合どうする?

A: 神社でお祓いを受ける、または鏡開きの際に感謝を込めて丁寧に片付けることで、失礼を最小限に抑えることができます。

Q: 30日は飾ってもよいのか?

A: 地域によりますが、多くの地域では問題ないとされています。30日は「一夜飾り」には当たらず、縁起が悪いとされることは少ないです。

Q: 正月飾りを飾る最適な日は?

A: 12月25日~28日が一般的に最適とされ、特に28日は「末広がり」の意味を持つため縁起が良いとされています。

Q: 一夜飾りの風習は全国共通なのか?

A: 基本的には全国的な考え方ですが、一部地域では一夜飾りを特に気にしない風習もあります。

専門家の見解

神職や文化研究者の意見によると、一夜飾りを避けることには、日本古来の風習や信仰が深く関わっているとされています。神道では神様を迎える準備を怠ることが敬意を欠く行為とされ、仏教でも葬儀との関連から縁起が悪いと考えられています。

また、現代では時間の都合上、どうしても31日にしか飾り付けができないという人もいます。その場合は、せめて簡単でも神様を迎える意識を持ち、感謝の気持ちを込めて飾ることが大切だと言われています。

正月の伝統を尊重しつつ、自分たちのライフスタイルに合わせて実践することが大事です。