概要

この記事では、一夜飾りが縁起が悪いとされる理由やその背景について詳しく説明しています。一また、正月飾りの重要性や適切な飾り方、地域ごとの違いについても解説。さらに、一夜飾りを避けるための事前準備やカレンダーの活用方法、現代における捉え方についても触れています。伝統を守りながら新年を迎える心構えを知ることができます。

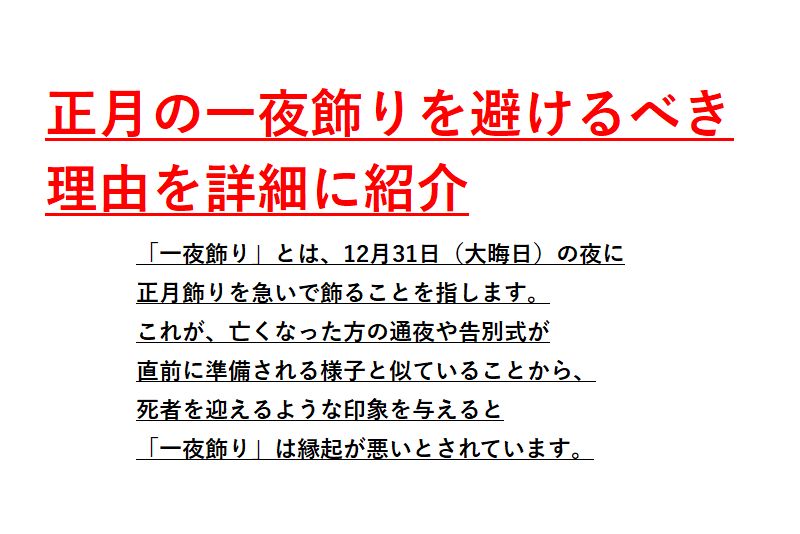

一夜飾りはなぜいけないのか

一夜飾りの意味と由来について

一夜飾りとは、大晦日(12月31日)に正月飾りを準備することを指します。本来、正月飾りは年神様を迎えるためのものであり、適切な時期に準備することが大切とされています。また、伝統的には年神様を迎える準備には時間をかけることが重要とされ、しっかりとした手順を踏むことで、より良い新年を迎えることができると信じられています。

一夜飾りが持つ縁起の悪さとは

一夜飾りは「一夜限りの準備」となり、縁起が悪いとされています。急ごしらえの飾りでは年神様をしっかり迎えられないと考えられており、また「葬儀の準備」に似ているとも言われ、忌避される傾向にあります。加えて、古くからの言い伝えでは、年神様は準備が不十分な家には立ち寄らず、福をもたらさないとされています。そのため、事前に計画的に飾りを準備し、心を込めて飾ることが重要視されています。

葬儀との関連性:一夜飾りの影響

葬儀では一晩で準備をすることが一般的なため、一夜飾りは不吉なものとされることがあります。特に家族葬や地域の風習ではこの考えが根強く、避けるべきものとされています。また、一夜飾りは「慌ただしさ」や「急場しのぎ」という印象を与えるため、正月という神聖な期間にはふさわしくないと考えられます。そのため、正月飾りを事前に整え、ゆったりとした心持ちで新年を迎えることが大切です。さらに、地域によっては「新年の準備を怠ることは家運に影響を与える」とも言われるため、慎重に準備を進める習慣が根付いています。

正月飾りの重要性と役割

正月飾りに込められた意味

正月飾りは年神様を迎えるための神聖なものです。門松やしめ縄は神様が宿る場を示し、鏡餅は神様への供物としての役割を持ちます。また、正月飾りには厄除けの意味もあり、家の中に邪気が入るのを防ぐと考えられています。そのため、飾り方や準備の仕方には古くからの伝統があり、これを守ることで新年を清らかな気持ちで迎えることができます。

鏡餅や門松の正しい飾り方

鏡餅は神棚や床の間に飾り、門松は玄関に設置するのが一般的です。地域によって多少異なるものの、適切な位置に飾ることが重要です。また、鏡餅は大小二つの餅を重ね、その上に橙を置くことで、代々家が続くようにとの願いが込められています。門松には松竹梅が使われ、これらが長寿や繁栄の象徴とされています。

お正月行事との関係

正月飾りは初詣やおせち料理などの正月行事と深く結びついており、これらを通じて新年の幸運を祈願する意味があります。また、しめ縄は家の神聖な空間を示すものとして使われ、年神様が安心して訪れることができるようにする役割があります。さらに、おせち料理と共に正月飾りを整えることで、家族が健康で豊かな一年を過ごせるよう願う意味が込められています。

家族葬における一夜飾りの問題

家族葬での一夜飾りの影響

家族葬が増える中で、一夜飾りに対する考え方が変化しています。しかし、縁起を担ぐためにも、一夜飾りを避ける意識は残されています。家族葬においても、伝統的な風習を大切にする家庭では、一夜飾りを避けることが一般的です。正月飾りを事前に用意し、整えておくことで、家族が安心して新年を迎えることができます。

地域による一夜飾りの違い

地域ごとに一夜飾りの考え方には違いがあり、ある地域では特に厳しく避けられることがあります。例えば、東北地方では12月中旬から正月飾りの準備を始めるのが一般的であり、一夜飾りを厳しく避ける風習があります。一方、都市部ではこうした風習が薄れ、忙しい現代社会の中で簡略化されることも増えています。

お葬式と一夜飾りの関係

葬儀の準備と似ているため、不吉なものとされる一夜飾りは、特にお葬式と関連づけられ敬遠されることが多いです。お葬式では、急な準備が必要になることが多いため、一夜で飾り付けをすることが一般的です。この点が一夜飾りと重なるため、正月の準備においては、事前に計画を立てて飾ることが望ましいとされています。また、正月は新しい年の始まりを清々しい気持ちで迎えるべき時期であり、不吉な要素を持ち込まないことが大切とされています。

一夜飾りを避けるための事前準備

準備段階での注意点

正月飾りは12月28日までに準備し、大晦日を避けることが推奨されます。特に仕事や学校がある場合は、早めに計画を立てることが大切です。適切な材料を選び、伝統に則った正しい手順で飾ることで、新年を迎える準備が整います。また、家族で準備を分担し、一緒に飾ることで正月の大切さを実感できます。

大晦日から新年にかけての行動

大晦日には正月の準備を終え、年越しを穏やかに迎えることが理想的です。年越しそばを食べたり、家族と団らんを楽しんだりすることで、新年を迎える気持ちが整います。さらに、年越し前には家の掃除を徹底し、神聖な気持ちで新年を迎える準備をすることが重要です。神社への参拝や除夜の鐘を聞くことも、伝統的な年末の過ごし方の一環としておすすめです。

地域行事と連携した準備方法

地域の行事や神社の風習に合わせた飾り付けをすることで、一夜飾りを避ける工夫ができます。例えば、地域ごとの伝統的な門松の飾り方やしめ縄の位置を学び、適切な飾り付けを行うことが重要です。また、近所の人々と情報を共有しながら準備を進めることで、地域全体の結束を深めることができます。伝統的な行事に積極的に参加することで、正月文化への理解を深めることにもつながります。

正月飾りとカレンダーの使い方

正しいカレンダーの読み方

12月28日以前に飾るのが良いとされ、29日(「苦」を連想させる)や31日は避けるべきとされています。12月25日以降は正月飾りの準備を始めても問題ありませんが、地域によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

適切な飾りのタイミング

正月飾りは12月26日~28日が適切な時期とされています。特に12月27日や28日は、縁起が良いとされるため、多くの家庭でこの時期に飾る習慣があります。また、28日は「末広がり」の意味を持ち、縁起の良い日とされています。

行事に基づく飾り付けの見直し

カレンダーを参考にしながら、地域の風習に従って適切な時期に飾ることが大切です。また、神社や地域の行事を確認し、それに合わせて飾りを整えることで、より良い新年の準備が可能になります。例えば、地元の神社でのしめ縄の配布日を事前に調べ、その日に合わせて飾り付けを行うといった工夫ができます。

一夜飾りの迷信と考え方

歴史的背景に見る一夜飾りの考え方

江戸時代から続く風習として、一夜飾りは避けるべきものとされてきました。その理由の一つには、昔の人々が神仏に対する信仰を非常に大切にし、新年の神聖な行事に備えて周到な準備をすることが重要視されていたためです。また、神棚や床の間に飾るものは、時間をかけて整えるべきであり、慌てて飾ることは敬意を欠く行為と見なされていました。

一般的な迷信とその実情

一夜飾りが不吉とされる理由には歴史的背景があるものの、現代ではその意味合いが薄れてきています。例えば、「一夜飾りは葬儀の準備と似ている」という考え方が広く知られていますが、現代の住宅事情やライフスタイルの変化により、一夜飾りを気にしない家庭も増えてきました。それでも、一部の家庭では古いしきたりを尊重し、できるだけ早めに準備を整えるよう心がけています。

現代における一夜飾りの捉え方

現在では迷信と割り切る考え方もありますが、伝統を守るために一夜飾りを避ける人も多くいます。特に年配の世代では、「先祖代々伝わるしきたりを守ることで、家族の安泰を願う」という意識が強く、一夜飾りを避ける習慣が根付いています。一方で、若い世代の中には忙しい生活の中で柔軟に考え、一夜飾りをしても特に気にしないという人も増えています。そのため、地域や家庭ごとに捉え方が異なり、伝統を大切にしながらも、それぞれのライフスタイルに合わせた形で受け継がれています。

正月とお盆の飾り付けの違い

お盆飾りの重要性

お盆飾りは祖先の霊を迎えるためのもので、正月飾りとは異なる意味を持ちます。お盆には迎え火や送り火を焚き、故人の霊を迎えたり見送ったりする風習があります。お盆の供え物として精霊馬や精霊舟が用意されることも多く、これは霊がこの世とあの世を行き来するための乗り物とされています。仏壇や提灯を飾ることで、家族が一堂に会し、亡くなった家族を偲ぶ機会にもなります。

正月飾りとお盆飾りの使い分け

それぞれの行事に応じた飾りを適切に使い分けることが大切です。正月飾りは家を清め、年神様を迎えるためのもので、門松やしめ縄、鏡餅が代表的です。一方、お盆飾りは故人を迎えるためのものであり、提灯や盆棚、供物などが用意されます。正月は新年の幸福を願うための準備、お盆はご先祖様を敬い供養するための準備という違いがあります。

それぞれの行事における意味

正月は年神様を迎える行事、お盆は祖先の霊を迎える行事として、それぞれの飾りが重要な役割を果たします。正月は、新しい年の始まりを清らかに迎え、一年の幸福や繁栄を願うものです。そのため、正月飾りは神聖なものとして扱われます。一方、お盆は亡くなった人の霊を迎え、共に過ごす期間であり、故人に感謝を伝える場となります。これらの行事はどちらも日本の伝統文化に根ざした大切な行事であり、それぞれの意味を正しく理解し、適切に飾りを用いることが大切です。

一夜飾りがもたらす精神的影響

年神様と一夜飾りの関係

年神様を迎えるためには、早めの準備が必要とされます。年神様は、新年に訪れるとされる神聖な存在であり、その年の幸福や繁栄をもたらすと考えられています。そのため、しっかりとした準備を整え、年神様を迎える環境を整えることが大切です。もし一夜飾りを行うと、年神様への敬意が足りないと見なされ、良い運気を逃す原因になるとも言われています。

飾りが心に与える影響

適切な飾り付けを行うことで、新年を迎える気持ちが整います。飾り付けを早めに準備することで、気持ちに余裕が生まれ、家の中の雰囲気も明るくなります。また、正月飾りには厄を払う意味もあり、心身ともに新たな一年を清らかな状態で迎える準備ができます。特に門松やしめ縄、鏡餅などの伝統的な飾りは、それぞれ異なる意味を持ち、心を落ち着かせる効果もあるとされています。

家族とともに迎える新年の意義

家族全員で準備をすることで、絆を深めるきっかけにもなります。年末の飾り付けは、家族が一緒に過ごしながら行う大切な行事の一つです。一緒に準備をすることで、家族間のコミュニケーションが活性化し、協力し合うことで新年を迎える喜びを共有できます。また、伝統的な行事を子供たちに伝える機会にもなり、家族の絆を強めるだけでなく、文化を継承する役割も果たします。さらに、飾り付けの際には、一年を振り返り、感謝の気持ちを持つことができるため、精神的な安定にもつながります。

一夜飾りの禁止がもたらすメリット

新年を清々しく迎えるための準備

早めに準備をすることで、安心して新年を迎えられます。新年を迎えるための準備は、物理的な準備だけでなく、心の準備も含まれます。家の掃除や飾り付けを整えることで、気持ちを新たにし、ポジティブな気持ちで新年を迎えることができます。また、計画的に準備を進めることで、年末の忙しさを軽減し、余裕を持って新しい年を迎えることができます。

地域コミュニティの絆を深める

伝統を守ることで、地域の結びつきが強くなります。正月の飾り付けや行事は、地域全体で取り組むことが多く、それが地域コミュニティの絆を強める要因となります。例えば、門松やしめ縄を一緒に作るワークショップを開催したり、地域の神社での年越しイベントに参加したりすることで、人々が交流し、結束力が深まります。こうした活動を通じて、世代を超えた交流が生まれ、地域の文化や伝統が次世代へと受け継がれていきます。

縁起を担ぐ意味合いの再確認

一夜飾りを避けることで、より良い一年を迎える準備が整います。一夜飾りを避けることは、単なる迷信ではなく、長年の風習の中で培われた知恵の一つです。年神様を丁寧に迎えることで、新年の運気が良くなると考えられています。また、計画的に準備を進めることで、家族全員が新年を迎えることに対する意識を高め、気持ちを新たにする良い機会になります。さらに、一夜飾りを避けることで、心の余裕を持って新年を迎えられるため、精神的にも良い影響をもたらします。