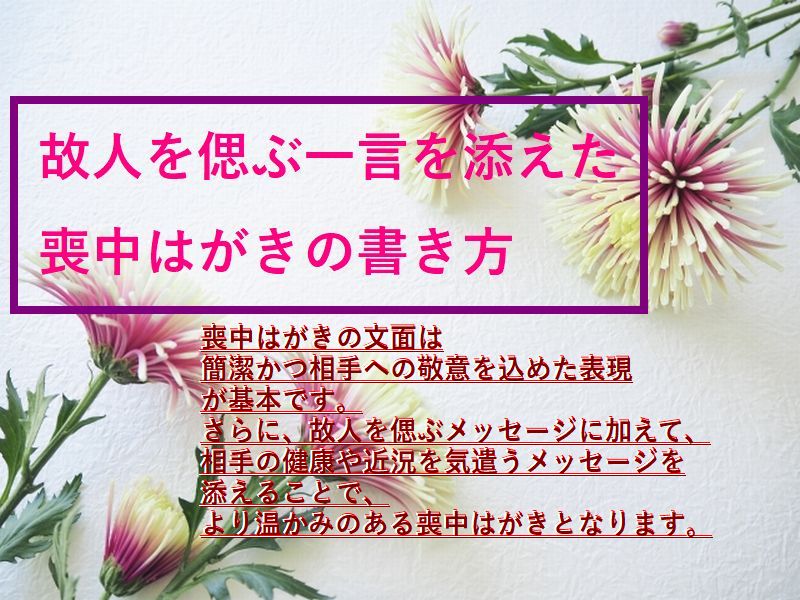

喪中はがきは、近親者の逝去により年賀状を控えることを伝えるための礼儀として送る重要なものです。文面は簡潔かつ敬意を込め、直接的な表現を避けるのが基本です。送る時期は11月~12月中旬が適切で、遅れた場合は寒中見舞いを活用できます。一言メッセージを添えることで、より温かみのある喪中はがきとなります。印刷・デザインの選び方や送付時のマナーにも注意が必要で、適切な表現を心がけることが大切です。

喪中はがきの重要性と基本的な書き方

喪中はがきが必要な理由

喪中はがきは、近親者が亡くなった際に、年賀状を控える旨を伝えるために送るものです。新年の挨拶を遠慮することで、故人を偲びつつ相手への礼儀を示す意味があります。また、受け取る相手に対しても、新年の挨拶を控える理由を明確に伝え、誤解を防ぐ役割を果たします。喪中はがきを送ることで、相手に対して慎み深い気持ちを伝え、今後の関係を円滑に保つための一助となります。

喪中はがきの基本的なマナー

喪中はがきには、簡潔で丁寧な文面を心がけることが重要です。句読点を使わず、敬語を適切に用いることで格式を保ちます。文中では「亡くなる」という直接的な表現を避け、「逝去」や「永眠」といった慎み深い言葉を選びましょう。また、年賀状を控える旨だけでなく、日頃の感謝を込めた一文を添えることで、受け取る側への配慮を表現できます。

喪中はがきの準備と送付のタイミング

一般的には11月から12月初旬にかけて投函するのが適切です。遅くとも12月中旬までに届くように手配しましょう。喪中はがきを準備する際には、親族の意向も確認し、内容に間違いがないよう慎重に進めることが大切です。また、故人の逝去時期によっては、翌年に送るのが適切な場合もありますので、状況に応じた判断を行いましょう。

一言メッセージの効果と重要性

友達に送る一言メッセージの意義

友人に対しては、故人への思いを込めつつ、相手の健康や近況を気遣うメッセージを添えるとよいでしょう。特に親しい友人に対しては、故人との思い出を具体的に触れることで、より温かみのあるメッセージになります。例えば、「○○さんと一緒に過ごした時間が今でも心に残っています」や「○○さんが大切にしていた言葉を思い出しながら、新年を迎えます」といった表現が適切です。また、受け取る側の気持ちに寄り添うことも重要です。「お忙しい時期かと思いますが、どうかお体に気をつけてお過ごしください」など、相手の状況に配慮した言葉を加えることで、心のこもった喪中はがきになります。

故人を偲ぶ一言メッセージの例文

– 「生前の○○さんの優しさが今も心に残っています。その温かい笑顔を思い出しながら、新たな一年を迎えたいと思います。」

– 「○○さんとの思い出を大切にしながら、新しい年を迎えたいと思います。お話ししたことや共に過ごした時間が心の中で輝いています。」

– 「○○さんは多くの人に愛され、私もその一人でした。寂しさはありますが、○○さんから教わったことを大切にしていきたいと思います。」

– 「○○さんの思いやりに何度も励まされました。これからもその思いを胸に刻み、日々を過ごしていきます。」

– 「○○さんとの思い出が、私にとっての宝物です。感謝の気持ちを込めて、これからも○○さんのことを忘れずに過ごします。」

送る相手に応じたメッセージの工夫

送る相手が親しい友人か、仕事関係の知人かによって、文面のトーンを調整しましょう。親しい友人には、故人との思い出や共に過ごした時間を振り返るような温かみのある表現が適しています。一方で、仕事関係の知人には、簡潔で礼儀正しい文章を心がけるのが望ましいでしょう。

例えば、友人には「○○さんと過ごした楽しい時間が今でも思い出されます。これからも○○さんのことを大切に心に刻んでいきます」といったメッセージが適切です。仕事関係の相手には「○○様のご逝去を悼み、謹んで哀悼の意を表します。ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」といったような、形式的でありながらも温かみのある表現を選びましょう。

また、家族ぐるみで親しかった方に送る場合は、「○○さんには家族ぐるみでお世話になり、思い出もたくさんあります。ご冥福をお祈りいたします」といったように、関係性を踏まえたメッセージを添えるとより心のこもった内容になります。

喪中はがきで使うべき言葉と表現

適切なお悔やみの言葉

「ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます」など、慎重な言葉を選びます。また、「ご家族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます」といったフレーズも適切です。直接的な表現を避け、慎み深く伝えることが重要です。

失礼にならないためのフレーズ

「安らかにお眠りください」「心よりご冥福をお祈りいたします」など、相手が不快にならない表現を心がけましょう。また、「故人の優しさを思い出しながら、ご冥福をお祈り申し上げます」「○○さんのことをいつまでも忘れません」といった表現も適しています。

喪中の期間に使える挨拶の例

「寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください」「穏やかな年末をお迎えください」など、年賀状の代わりとなる挨拶を記載します。また、「寒い日が続きますが、どうぞお身体を大切にお過ごしください」「本年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします」といった一言を添えることで、より温かみのあるメッセージとなります。

喪中はがきのデザインと印刷方法

手書きの温かみを活かすデザイン

手書きのメッセージを添えることで、より温かみのある印象を与えることができます。特に、故人への思いを伝える際には、手書きの筆跡が心のこもった表現となります。筆ペンや万年筆を使用することで、より落ち着いた印象を与えることができ、読み手にも真心が伝わります。また、簡単な挿絵や控えめな飾り枠を手書きで加えると、シンプルながらも個性的な仕上がりになります。手作り感を大切にしつつ、文字のバランスやスペースを考慮して書くことが大切です。

印刷用のデザインテンプレート

市販の喪中はがきテンプレートを利用すると、格式あるデザインを簡単に用意できます。近年では、オンラインで多種多様なデザインを選び、オーダーメイドで印刷できるサービスも充実しています。シンプルなモノクロデザインから、上品な花柄や落ち着いた色調のものまで、さまざまなテンプレートが用意されています。フォント選びも重要で、楷書体や明朝体を使用すると品位が保たれます。はがきの紙質にもこだわることで、より丁寧な印象を与えることができます。

郵便局での投函方法

郵便局で購入できる喪中はがき専用の切手を使用すると、より礼儀正しい印象になります。また、喪中はがきを投函する際は、相手が年賀状を準備する前のタイミングを考慮し、早めに送るのが望ましいです。通常は11月から12月上旬までに投函するのが適切です。郵便局では、喪中はがき専用のサービスを提供しており、差出人名の印刷や郵送手続きまで代行してくれる場合もあります。手間を省きつつ、きちんとしたマナーを守る方法として利用を検討するとよいでしょう。

寒中見舞いとの違いと使い方

寒中見舞いを送るべき時期とは

喪中はがきを出し忘れた場合や、喪中の相手に年賀状を出せなかった場合、1月7日以降に寒中見舞いを送るのが一般的です。寒中見舞いは、厳しい寒さの時期に相手の健康を気遣うための挨拶状として用いられます。そのため、単なる喪中の代替としてではなく、相手を思いやる気持ちを込めることが重要です。

寒中見舞いの文例とマナー

「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。ご家族の皆様のご健康をお祈り申し上げます。」など、相手の健康を気遣う内容が適切です。また、「寒い日が続いておりますが、どうかお身体を大切にお過ごしください」「新しい年を迎え、より良い日々となりますようお祈り申し上げます」など、相手に対する温かい気遣いの言葉を添えると良いでしょう。文章の中で故人について触れる場合は、「故○○さんを偲びながら、新しい年を迎えました」など、慎み深い表現を心がけることが大切です。

喪中と寒中見舞いの関係性

喪中はがきを送れなかった場合の代替手段として寒中見舞いを活用することができます。ただし、寒中見舞いはあくまで「寒さを気遣うための挨拶状」という本来の意味を持っているため、単に喪中はがきを送れなかったから送るのではなく、相手に対する思いやりの気持ちを伝えるものと考えると良いでしょう。喪中はがきとは異なり、寒中見舞いでは「新年を迎えましたが、○○さんのことを偲びながら過ごしております」などといった言葉を添えることで、より心のこもったメッセージになります。

喪中はがき作成時の注意点

マナー違反にならないためのコツ

直接的な表現を避け、穏やかな言葉を用いることが大切です。特に「死」「亡くなる」といった強い言葉は避け、「逝去」「永眠」といった慎み深い表現を選びましょう。また、受け取る側の気持ちを考慮し、簡潔でありながらも丁寧な文面を心がけることが重要です。さらに、個人的な宗教観や価値観が伝わりすぎないようにすることで、より多くの方に受け入れられる内容になります。

句読点や文面での注意事項

日本の伝統的な形式として、句読点を使用しないことが推奨されます。句読点を使わずに自然な流れで文章を構成することで、格式のある印象を与えます。また、文章の途中で改行を入れることで読みやすさを確保することも有効です。特に目上の方や正式な挨拶状として送る場合は、この伝統的なルールを守ると良いでしょう。

範囲を考慮した差出人名の記載

家族の誰の名前を記載するか、またどの範囲の親族の訃報を記載するかを慎重に検討しましょう。一般的には世帯主の名前を記載しますが、差出人が複数いる場合は、「家族一同」などの表現を用いることもあります。また、故人との関係性を明記する場合には、「○○の父○○が逝去いたしました」などの形式が一般的です。送る相手によっては、より詳細な情報を加えることで、適切な配慮が伝わります。

喪中はがきを送るべき人の選定

親族や友人に送るべきかの判断

年賀状のやり取りがある方には基本的に送るのがマナーです。喪中はがきは、日頃の関係を大切にしつつ、相手に配慮を示す重要な手段となります。特に長年年賀状のやり取りを続けている方には、突然の無返信を避けるためにも、事前に喪中であることを伝えるのが望ましいです。また、仕事関係の方や親族にも送ることで、礼儀を守りながら円滑な関係を築くことができます。

年賀状を送らない理由の説明

「新年のご挨拶をご遠慮申し上げます」といった表現で簡潔に伝えます。加えて、「本年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます」といった一文を添えることで、相手に対して気遣いの気持ちが伝わります。また、相手によっては、「この度、近親者の逝去により、喪に服しております」といった具体的な表現を用いることで、より丁寧な印象を与えることができます。

年末の挨拶状況について

喪中の期間中でも、必要に応じて年末の挨拶を行うことができます。たとえば、仕事関係の方には「本年も大変お世話になりました。来年も変わらぬご厚誼のほど、お願い申し上げます。」といったビジネスライクな挨拶が適しています。親しい友人や親族に対しては、「寒さ厳しき折、お体にはお気をつけてお過ごしください」といった気遣いの言葉を添えることで、より温かみのあるメッセージになります。

一言メッセージの満ちあふれた例文集

カジュアルな一言メッセージの事例

– 「○○さんの優しさが懐かしく思い出されます。共に過ごした時間が今でも心に残っており、感謝の気持ちでいっぱいです。」

– 「どうぞお体を大切にお過ごしください。寒さ厳しき折、無理をなさらず、お体を第一にお過ごしください。」

– 「○○さんの温かい言葉や笑顔が今も心に響いています。これからもその思いを大切にしたいと思います。」

– 「この度は大変でしたね。どうか無理をせず、ご自身のペースでゆっくりとお過ごしください。」

– 「○○さんと過ごした思い出は私にとって宝物です。これからもその思いを胸に、大切にしていきます。」

フォーマルな一言メッセージの例

– 「謹んで哀悼の意を表します。故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」

– 「ご家族の皆様のご健康をお祈り申し上げます。どうかご自愛くださいませ。」

– 「このたびのご逝去の報に接し、深く哀悼の意を表します。安らかなる眠りをお祈りいたします。」

– 「○○様の優しさを思い出しながら、ご冥福をお祈り申し上げます。」

– 「ご遺族の皆様のご心痛をお察し申し上げます。どうぞお身体を大切になさってください。」

特別な一言メッセージの参考集

– 「○○さんの笑顔が忘れられません。楽しかった思い出が今も心に残っており、その温かさを感じながら日々を過ごしております。」

– 「在りし日の○○さんを偲びつつ、新たな年を迎えたいと思います。○○さんとの思い出を胸に、前向きな気持ちで日々を過ごしていきます。」

– 「○○さんの温かい言葉に何度も励まされました。その言葉を忘れず、これからも大切にしていきたいと思います。」

– 「○○さんとのご縁に心から感謝しております。その優しさと笑顔が、今も私の支えとなっています。」

– 「○○さんと共に過ごした時間はかけがえのないものです。これからもその思い出を大切にしながら歩んでいきたいと思います。」

喪中はがきにおける故人への思い

故人との思い出を語る一言

「○○さんと過ごした時間を大切に思います。共に過ごしたひとときが今も心に深く刻まれています。特に○○さんと出かけたあの日の景色や、語り合った夜のことが忘れられません。○○さんが大切にしていた言葉や価値観をこれからも胸に刻みながら、日々を過ごしていきたいと思います。」

故人を偲ぶ文面の表現方法

「在りし日の○○さんを思い浮かべながら、心穏やかに過ごしております。○○さんが見せてくれた笑顔や、その温かい励ましの言葉を思い出しながら、これからも大切にしていきたいです。○○さんの存在は今も私の心の中で生き続けています。」

故人の名前や続柄の記載方法

文中で「父○○が逝去いたしました」と記載することで、関係性を明確にできます。さらに、「父○○が〇月〇日に永眠いたしました」とすることで、より丁寧な表現になります。故人が生前どのような思いを持っていたのかを一言添えることで、より心温まるメッセージになります。

—

喪中はがきは、故人を偲ぶとともに相手への配慮を示す大切な手段です。適切な表現とマナーを守りながら、一言添えることでより温かみのある挨拶状になります。